内科について

当院は、腹痛や発熱、喉の痛み、下痢、吐き気といった急性の症状を伴う風邪をはじめ、胃腸炎や気管支炎、胃・十二指腸潰瘍、インフルエンザ、逆流性食道炎などの病気にも対応しています。他にも、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症(痛風)などの生活習慣病や、その他の慢性疾患にも対応しています。

当院は、腹痛や発熱、喉の痛み、下痢、吐き気といった急性の症状を伴う風邪をはじめ、胃腸炎や気管支炎、胃・十二指腸潰瘍、インフルエンザ、逆流性食道炎などの病気にも対応しています。他にも、高血圧、糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症(痛風)などの生活習慣病や、その他の慢性疾患にも対応しています。

「体調が優れない」「はっきりした症状はないが体がだるい」「どの科を受診すればいいのか分からない」といった場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。地域の皆様の健康を守るかかりつけ医として、日々の生活で感じる様々な不調に対応していきます。

このような症状・病気が

ある場合はご相談ください

- 発熱

- 喉の痛み

- 咳

- 痰

- 腹痛

- 胃の痛み

- 吐き気

- 嘔吐

- 下痢

- 便秘

- 腹部の張り

- 喉が渇きやすい

- めまい

- 動悸

- 息苦しい

- 寒がり

- 暑がり

- 冷や汗

- 体重が減った(または増えた)

- 食欲が抑えられない

- 食欲が湧かない(食欲不振)

- 疲れやすい(易疲労性)

- だるさ(倦怠感)

- 怒りっぽくなった

- 無気力になった

など

よくある疾患

生活習慣病は、不規則な生活習慣が原因で発症するケースが多い慢性疾患です。過度の飲酒、喫煙、過食、偏った食事、運動不足などが主な原因です。これらの病気は、初期には自覚症状が少ないため見過ごされがちですが、放っておくと血管が脆くなったり、詰まりやすくなる動脈硬化が進行し、脳卒中や心筋梗塞などのような、重大な病気を引き起こすリスクが高まります。

また、花粉が飛ぶ季節には、花粉症に悩む方も多くなります。当院では、これらの病気を含む幅広い問題に対して、地域の皆様が安心して相談できるよう、細やかな診療を提供しています。何か気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

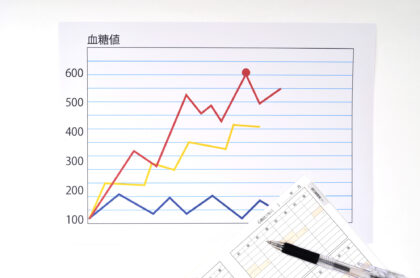

糖尿病

糖尿病は、血中のブドウ糖濃度が過剰になり、高血糖状態が長引いてしまう病気です。食後は血糖値が一時的に上昇しますが、健康な状態ですと、インスリンによって血糖値は下がっていきます。インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、インスリンの分泌が不足したり、その分泌機能に異常が起こったりすると、高血糖状態が続いてしまいます。

糖尿病は、血中のブドウ糖濃度が過剰になり、高血糖状態が長引いてしまう病気です。食後は血糖値が一時的に上昇しますが、健康な状態ですと、インスリンによって血糖値は下がっていきます。インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、インスリンの分泌が不足したり、その分泌機能に異常が起こったりすると、高血糖状態が続いてしまいます。

糖尿病は初期段階では自覚症状が目立ちません。そのため発見が遅れやすく、診断を受けた後でも症状が軽いことで、治療が遅れがちになります。

適切な治療が行われないと、糖尿病網膜症・神経障害・腎症などの微小血管障害や、脳卒中、心筋梗塞といった大血管障害を引き起こすリスクがあり、免疫力の低下によって感染症のリスクも上昇します。国内外で発表された研究によると、糖尿病(主に2型糖尿病)がある方は、がんリスクが20%ほど高くなることが報告されています。日本人では特に大腸がん、肝臓がん、膵臓がんのリスクが高いとされています。

脂質異常症

血液中の脂肪成分である、中性脂肪やコレステロールの値が正常範囲を超える状態です。発症しても自覚症状がほとんど現れず、動脈硬化を引き起こします。それによって血管の狭窄や閉塞が起こり、心筋梗塞や脳梗塞などの重篤な疾患のリスクを高めてしまいます。喫煙や過度の飲酒、カロリーの多い食事、運動不足が主な原因です。治療としては、生活習慣の改善が重要であり、適度な運動、摂取カロリーや飲酒量の調整、禁煙、栄養バランスの取れた食事を心がける必要があります。

脂質異常症は自覚症状がなかなか現れないので、定期的な健康診断での血液検査が大切です。

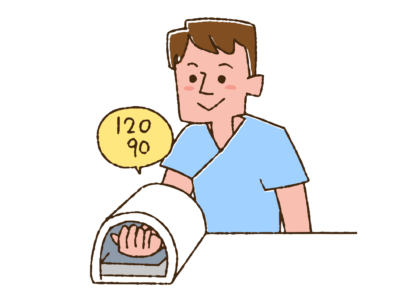

高血圧

血管にかかる圧力が正常よりも高い状態です。ご家庭での血圧測定で135/85mmHg以上、医療機関での測定で140/90mmHg以上の場合に、診断されます。血圧は緊張などで変動するため、このような基準となっています。

血管にかかる圧力が正常よりも高い状態です。ご家庭での血圧測定で135/85mmHg以上、医療機関での測定で140/90mmHg以上の場合に、診断されます。血圧は緊張などで変動するため、このような基準となっています。

血圧が高いままでいると、血管壁への負担が増え、その負担によって動脈硬化が発症・進行します。動脈硬化が起こると、心筋梗塞や脳梗塞、腎疾患、狭心症などのリスクが高まります。

生活習慣の改善が治療の基本であり、塩分の摂取を控え、運動とバランスの取れた食事に努めることが重要です。これらの対策だけで血圧が改善しない場合は、医師の指導のもと薬物療法が行われます。健康を維持するためには、血圧を適正な範囲に保つことが必要です。

高尿酸血症(痛風)

血中の尿酸濃度が高くなる状態です。尿酸は水に溶けにくく、血液の中で尿酸塩として存在します。尿酸値が高いままでいると関節に針状の結晶ができ、痛風発作を引き起こして激しい関節痛に襲われます。

血中の尿酸濃度が高くなる状態です。尿酸は水に溶けにくく、血液の中で尿酸塩として存在します。尿酸値が高いままでいると関節に針状の結晶ができ、痛風発作を引き起こして激しい関節痛に襲われます。

尿酸は細胞内のプリン体から生成されます。プリン体は主に、エビ、魚卵、レバー、イワシ、カツオ、干し椎茸、お酒(特にビール)に多く含まれています。プリン体を摂りすぎると高尿酸血症のリスクが高くなるので、これらの食品には注意が必要です。

治療では、運動習慣の確立やカロリー制限による肥満の予防が有効とされています。また症状に応じて薬物療法も行います。

花粉症

花粉症は、主にスギやヒノキ、ブタクサ、ヨモギなどの花粉がアレルゲンとなって発症するアレルギー反応です。目の充血や涙、皮膚のかゆみ、鼻水、疲労感、微熱、不眠、下痢など、全身に色々な症状が現れます。重度になると、日常生活に支障をきたすこともあるため、「たかが花粉症」と軽視しないことが大切です。

当院では、花粉症を含むアレルギー反応がないかを調べる検査を行っています。

花粉の飛散シーズン前に治療を開始することで、飛散量がピークになった時期でも、症状が軽減されて楽に過ごしやすくなります。検査や治療に関するご質問があれば、お気軽にご相談ください。