消化器内科

消化器内科は、口から肛門までの消化管全体(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)と、肝臓や胆嚢、膵臓の病気を診断・治療する診療科です。一般的な消化器疾患の症状には、腹痛や下痢、便秘、出血、吐き気、食欲減退、嘔吐、腹部の膨張感などがあります。これらの症状の原因を明らかにするため、問診後には血液検査や内視鏡検査、超音波検査、レントゲン検査を行うことがあります。上記のような消化器の症状は時に、がんなどの重大な病気のサインとして現れているケースもあるので、早いうちからの相談が重要です。気になる症状があれば、ぜひ当院へご連絡ください。

消化器内科は、口から肛門までの消化管全体(食道・胃・十二指腸・小腸・大腸)と、肝臓や胆嚢、膵臓の病気を診断・治療する診療科です。一般的な消化器疾患の症状には、腹痛や下痢、便秘、出血、吐き気、食欲減退、嘔吐、腹部の膨張感などがあります。これらの症状の原因を明らかにするため、問診後には血液検査や内視鏡検査、超音波検査、レントゲン検査を行うことがあります。上記のような消化器の症状は時に、がんなどの重大な病気のサインとして現れているケースもあるので、早いうちからの相談が重要です。気になる症状があれば、ぜひ当院へご連絡ください。

消化器の症状と疾患

当院の消化器内科は、食道から肝臓、胆嚢、膵臓に至るまでの消化器系の症状や病気に対し、専門的な診療を提供しています。

以下のような症状がみられる方は、当院へご相談ください。

- 胃痛

- みぞおちや背中の痛み

- 胃部の違和感

- 便秘

- 下痢や軟便

- 腹部の張り

- うまく排便できない

- 残便感

- 血便や下血

- 胸焼け

- 吐き気や嘔吐

- ゲップ

- 食欲減退

- 食べ物が飲み込みにくい

- 全身の疲労感

- 体重の減少

- 黄疸

- 健康診断やがん検診で異常値、腫瘍マーカーの異常が指摘された

- 消化器がんの家族歴がある

- ピロリ菌の検査を受けたい

日常的に見過ごされがちなお腹の不調も、時には重大な病気のサインとなることがあります。気になる症状があれば、どうぞお気軽にご相談ください。

消化器の主な病気

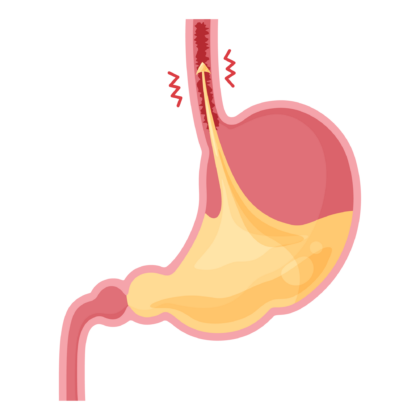

逆流性食道炎

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜の炎症を引き起こす病気です。呑酸や喉のヒリヒリ感、胸焼けが特徴的な症状で、慢性的な咳の原因となることもあります。原因は過度な飲酒、不規則な食生活、肥満、加齢、食道裂孔ヘルニアなど多岐に渡ります。胃酸の過剰分泌や、逆流防御機能の低下によって引き起こされます。この病気は近年、増加傾向にあり、発症した方の中には食道がんが発見された方もいます。そのため症状がある場合は、胃カメラによる検査を受けることをお勧めします。

逆流性食道炎は、胃の内容物が食道に逆流し、食道粘膜の炎症を引き起こす病気です。呑酸や喉のヒリヒリ感、胸焼けが特徴的な症状で、慢性的な咳の原因となることもあります。原因は過度な飲酒、不規則な食生活、肥満、加齢、食道裂孔ヘルニアなど多岐に渡ります。胃酸の過剰分泌や、逆流防御機能の低下によって引き起こされます。この病気は近年、増加傾向にあり、発症した方の中には食道がんが発見された方もいます。そのため症状がある場合は、胃カメラによる検査を受けることをお勧めします。

治療ではPPI/PCABやH2ブロッカーなどの薬により胃酸分泌をコントロールし、症状を落ち着かせます。お悩みの際は、ご相談ください。

好酸球性食道炎

好酸球性食道炎は、白血球の中でもアレルギー反応に関わる好酸球が食道に集中することで、慢性的な炎症を引き起こしてしまう病気です。この炎症により食道の機能が低下し、食べ物の通過が困難になり、飲み込みにくさや喉のつまり感、胸焼け、胸痛を引き起こします。病状が進行すると食道が狭まり、食べ物が本当に詰まることもあります。

以前の日本ではあまりみられない病気とされていましたが、近年では一般の方でも知られるようになり、胃カメラをきっかけに診断される例が増えています。

好酸球性食道炎の症状は逆流性食道炎に似ており、診断が複雑な場合があります。食道にのみ好酸球が集まる場合は好酸球性食道炎と診断され、胃や腸にも炎症がある場合は好酸球性胃腸炎と呼ばれます。

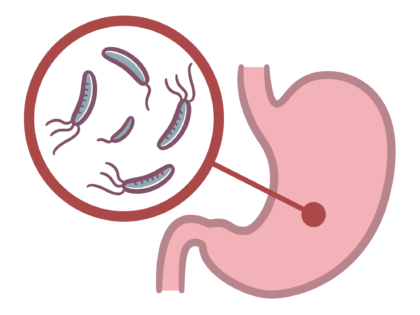

ヘリコバクター・

ピロリ感染症

ヘリコバクター・ピロリ菌が胃粘膜に定着する状態です。慢性的な炎症を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因となります。また、胃がんやリンパ腫のリスクも高まるため、早期治療が重要です。ピロリ菌感染は主に幼少期の経口感染によるもので、日本の浄水設備の向上に伴い、感染者数は減少していますが、若年層の感染率は約10%とされています。健康診断で指摘された場合は、胃カメラを受けることを推奨します。除菌治療は飲み薬により行われており、90%を超える高い成功率で、多くの方が除菌できています。

ヘリコバクター・ピロリ菌が胃粘膜に定着する状態です。慢性的な炎症を引き起こし、胃潰瘍や十二指腸潰瘍の原因となります。また、胃がんやリンパ腫のリスクも高まるため、早期治療が重要です。ピロリ菌感染は主に幼少期の経口感染によるもので、日本の浄水設備の向上に伴い、感染者数は減少していますが、若年層の感染率は約10%とされています。健康診断で指摘された場合は、胃カメラを受けることを推奨します。除菌治療は飲み薬により行われており、90%を超える高い成功率で、多くの方が除菌できています。

急性胃炎

胃粘膜が急速に炎症を起こす状態です。激しい腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの症状が現れます。重篤な場合は吐血や下血が発生することもあります。原因としては、過食、過度のアルコール摂取、刺激物の摂取、薬の副作用、ストレス、アレルギー反応などがあります。また、アニサキスという寄生虫による急性胃炎もあり、これは新鮮な魚介類を食べた後に起こり得ます。この場合は内視鏡を使用して、アニサキスを取り除く方法で治療できます。食後から約4〜6時間何も食べていない状態であれば、緊急で胃カメラを行うことができます。即座にアニサキスを除去することで痛みが劇的に改善されますので、疑われる方はお電話でご相談ください。可能な限り内視鏡検査を緊急で行います。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜に炎症が生じ、深い損傷が胃壁や十二指腸壁にできてしまう状態です。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が主要な原因である一方で、ストレスや薬の副作用も炎症の要因になり得ます。症状としては、みぞおちの痛み、背中の痛み、胸焼け、吐き気、腹部の膨張感が挙げられ、病状が悪化すると下血や吐血がみられることがあります。

胃や十二指腸の粘膜に炎症が生じ、深い損傷が胃壁や十二指腸壁にできてしまう状態です。ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が主要な原因である一方で、ストレスや薬の副作用も炎症の要因になり得ます。症状としては、みぞおちの痛み、背中の痛み、胸焼け、吐き気、腹部の膨張感が挙げられ、病状が悪化すると下血や吐血がみられることがあります。

萎縮性胃炎

慢性胃炎が進行して、胃粘膜が薄くなる状態です。この状態は主にピロリ菌の感染によって引き起こされるため、感染が確認された場合は、速やかに除菌治療を受けるようお伝えします。また除菌治療は、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃がんのリスクを低減することにおいても期待できます。治療が終わった後も、定期的な胃カメラ検査によるフォローアップが重要です。

好酸球性胃腸炎

好酸球性胃腸炎は、消化管に炎症が生じ、吐き気や嘔吐、腹痛、腹部の張り感、血便、食欲不振、体重減少などの症状が1ヶ月以上持続する病気です。

胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査を通して、消化管粘膜から組織を採取し、顕微鏡下で好酸球が集まっていることを確認して診断となります。しかし、内視鏡では粘膜に問題がないように見えることもあるため、問診の段階で可能性がないと診断をくだすことができません。正確な診断には、消化器や内視鏡に精通している経験豊富な専門医による、丁寧な問診が必要です。

経過観察をしている間に症状が改善されなかった場合は、ステロイドなどの内服薬による治療で消化管の症状を緩和させます。ただし、ステロイドは副作用に注意しなければならないので、専門医の指導のもとで治療を受けることをお勧めします。

便秘症

便秘は一般的な症状とされており、「たかが便秘」と軽視してしまう方も少なくありません。しかし中には、重大な問題のサインとして起こっているケースもあります。

便秘は一般的な症状とされており、「たかが便秘」と軽視してしまう方も少なくありません。しかし中には、重大な問題のサインとして起こっているケースもあります。

特に、大腸がんの進行による便秘は見逃されがちです。また、排便時の過度ないきみは心臓病のリスクを高めるため、便秘薬や整腸剤を使用しながらスムーズな排便を目指すことをお勧めします。

便秘の原因は様々であるため、症状があれば早期に医師の診断を受けることが大切です。発熱、吐き気、強い腹痛、血便など他の症状が伴う場合は、すぐにご相談ください。

便秘治療は、専門的なガイドラインに基づいて行います。市販の薬やお茶、サプリメントの中には、健康被害が起こり得る成分が含まれている商品もあるため、安易に使用するのは禁物です。特に高齢者の場合は、無闇に酸化マグネシウムを服用するのは避けるべきです。便秘に関する情報や治療法の中には、誤った情報もあるので、専門医のアドバイスを受けることをお勧めします。

感染性腸炎

細菌、ウイルス、寄生虫の感染によって引き起こされる腸の炎症です。細菌による場合はサルモネラ属菌やカンピロバクター菌、腸炎ビブリオ菌、O-157(腸管出血性大腸菌)など、ウイルス性の場合はノロウイルス、アデノウイルス、ロタウイルス、エンテロウイルスなどによって引き起こされます。

この病気の主な症状としては、急な下痢、腹痛、発熱、血便、吐き気、嘔吐、下血が挙げられます。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群は、下痢や便秘といった症状が繰り返し起こることで、日々の生活に影響を及ぼしてしまう病気です。器質的な異常が検査では確認できず、完治することを目指すより、うまく向き合っていくことが重要とされています。原因ははっきりとされておらず、ストレスなどが症状の発生に関わっていると考えられています。

過敏性腸症候群は、下痢や便秘といった症状が繰り返し起こることで、日々の生活に影響を及ぼしてしまう病気です。器質的な異常が検査では確認できず、完治することを目指すより、うまく向き合っていくことが重要とされています。原因ははっきりとされておらず、ストレスなどが症状の発生に関わっていると考えられています。

クローン病

クローン病は、消化管の粘膜に慢性的な炎症が生じる難病です。炎症は小腸や大腸に限らず、広範囲に渡ります。原因はまだはっきりとは解明されていないものの、炎症性腸疾患の一種として知られ、難病に指定されています。腹痛や下痢、血便、発熱、栄養障害、体重減少、痔ろうなどの症状が特徴で、慢性的な炎症による浮腫や潰瘍がみられることがあります。

潰瘍性大腸炎

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症、びらん、潰瘍が生じる難病です。明確な原因は未だ特定されておらず、難病として分類されています。腹痛、下痢、血便、便通異常が主な症状で、悪化すると、発熱や貧血、体重減少が起こることがあります。

肝機能障害

肝機能障害は、様々な要因により肝細胞が炎症を起こし、徐々に肝細胞の機能が失われてしまう病気です。通常の健康診断で行われる血液検査においては、肝細胞からの酵素(ALT・AST)が血液中に漏れ出すことで異常が発見されます。

この状態を治療せずに放っておくと、肝硬変や肝がんへと進行するリスクがあるため、早期の発見と腹部超音波検査などでの対応が求められます。

肝硬変

脂肪肝、アルコール性の肝障害、肝炎ウイルスなどが原因で、肝臓の線維組織が増加し、肝臓が硬化する病気です。この状態は、症状が出たり引いたりを繰り返すことがあり、症状が出ると黄疸、浮腫、腹水、吐血、肝性脳症などの合併症を引き起こします。

定期的な腹部超音波検査での経過観察が必要です。

胆石(胆のう結石症)

胆のうに石が形成される状態です。この病気の典型的な症状には、肋骨の下部に激しい痛みが発生することがあります。痛みはみぞおち、右側の肋骨下、右肩、背中にも現れることがあり、黄疸を伴うこともあります。胆石の原因には、食生活の欧米化や高齢化が関連しているとされています。また、無症状の場合でも健康診断をきっかけに見つかることが多いです。

胆のうに石が形成される状態です。この病気の典型的な症状には、肋骨の下部に激しい痛みが発生することがあります。痛みはみぞおち、右側の肋骨下、右肩、背中にも現れることがあり、黄疸を伴うこともあります。胆石の原因には、食生活の欧米化や高齢化が関連しているとされています。また、無症状の場合でも健康診断をきっかけに見つかることが多いです。

急性膵炎

急性膵炎は、膵臓が急速に炎症を起こし、膵液の消化酵素が膵臓を攻撃する病気です。みぞおち、上腹部、背中に激しい痛みが起こり、発熱、嘔吐、黄疸が生じることもあります。原因としては、過剰なアルコール摂取や胆石が挙げられます。

食道がん

食道がんは初期には症状がほとんど現れませんが、進行すると飲み込みにくさ、胸部の違和感、痛みが起こります。飲酒や喫煙の習慣がある方、飲酒時に顔がすぐに赤くなる方、バレット食道の診断を受けた方は特に、リスクが高いとされています。早期発見が重要ですので、胃カメラ検査を定期的に受けることをお勧めします。

食道がんは初期には症状がほとんど現れませんが、進行すると飲み込みにくさ、胸部の違和感、痛みが起こります。飲酒や喫煙の習慣がある方、飲酒時に顔がすぐに赤くなる方、バレット食道の診断を受けた方は特に、リスクが高いとされています。早期発見が重要ですので、胃カメラ検査を定期的に受けることをお勧めします。

胃がん

胃がんは、胃炎や胃粘膜の萎縮などが原因で発生することがあります。主にヘリコバクター・ピロリ菌の感染が原因とされており、塩分の過剰摂取、喫煙、不規則な食生活もリスク要因です。また、遺伝的な要因もあります。初期の胃がんは自覚症状がなかなか現れないため、定期的な胃カメラ検査によって、早期発見に繋げることが大切です。

大腸がん

大腸がんは、大腸の粘膜に生じる炎症やポリープによって発生します。食習慣の変化や高齢化が原因として起こります。症状が出にくいため、病気が進行する前に定期的な大腸カメラによる検査が重要です。

大腸ポリープが見つかった場合は、切除することで、将来的な大腸がんのリスクを減らすことが可能です。また、遺伝的な要因もあるため、家族に大腸がんの方がいるときは、大腸カメラでの定期的なスクリーニングをお勧め致します。

膵臓がん

膵臓がんは、初期には自覚症状が少なく、早期発見が難しいとされています。初期段階では、腹部の不快感や食欲減退がみられ、進行すると腹痛、腰痛、背中の痛み、胃部の違和感、黄疸などが現れます。

原因としては、過度の喫煙、糖尿病、慢性膵炎、膵嚢胞、家族歴などが考えられます。早期発見には、血液検査や腹部超音波検査、腹部CTなどの検査が有効です。